山形市市民活動支援センター主催

「パートナーシップ制度について学ぼう」を開催しました

令和5年12月2日(土)に、パートナーシップ制度について概要と、酒田市で4月から県内で先駆けて導入された制度の背景や現状を学ぶ講座を開催しました。「パートナーシップ制度」とは、お互いを人生のパートナーであると宣誓または表明した性的マイノリティのカップルなどに対し、自治体が受理証明書や受領証などの公的な書類を交付する制度として、全国の自治体で導入が進んでいます。

講師は山形大学人文社会科学部 教授の池田弘乃さんと、酒田市男女共同参画推進センター・ウィズの飯野寿久さんです。当日は10名の方に参加いただきました。今回は山形市内だけではなく、鶴岡市、尾花沢市、天童市、米沢市など広い地域からの参加が見られました。参加いただいた方の年齢は40代から70歳代までで、学生や若い世代の参加が無かったのは残念でした。

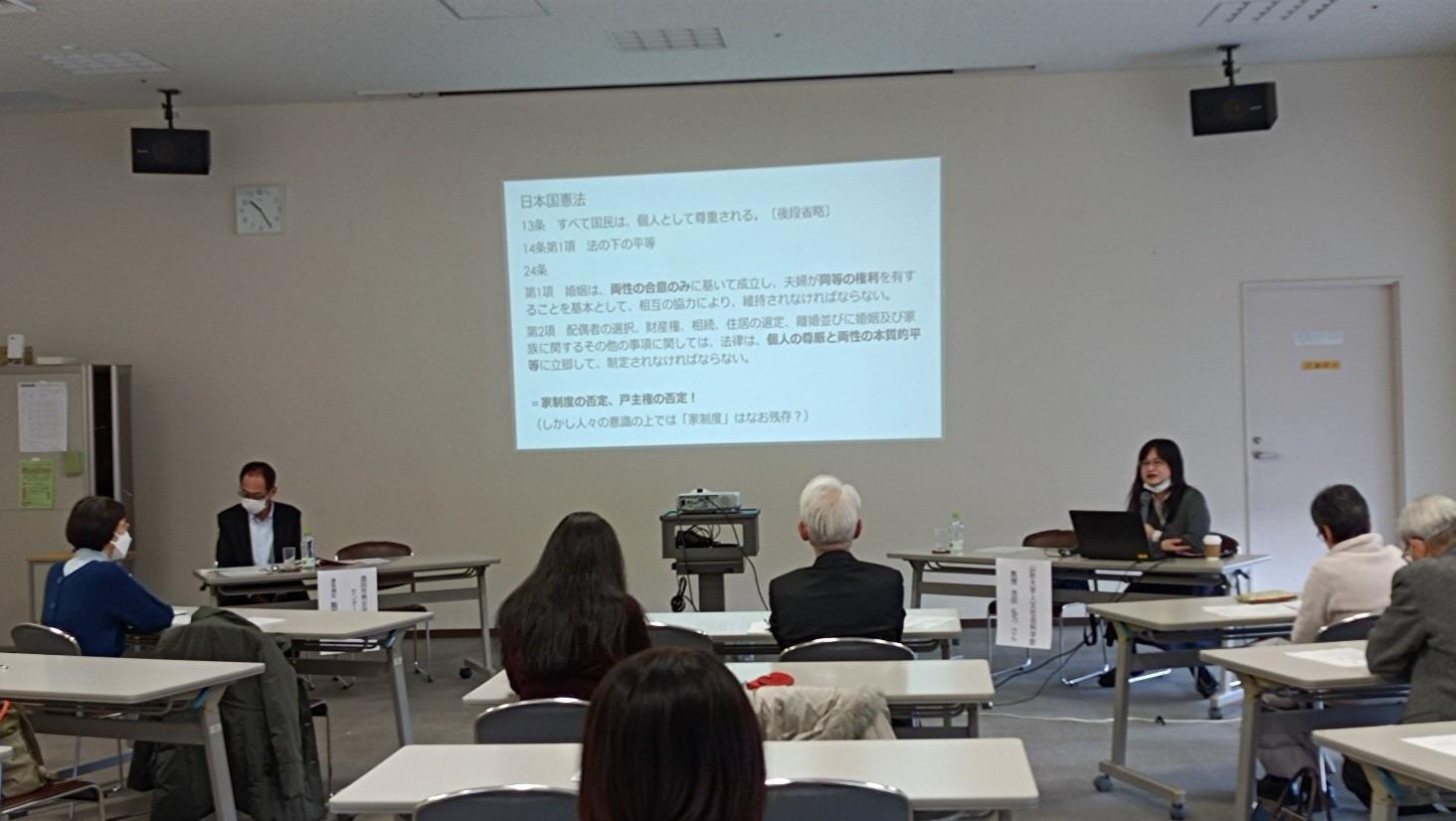

講座の中では、婚姻との比較を通してパートナーシップ制度について学びました。始めに婚姻に伴う権利と義務はどんなものがあるのか説明がありました。次に婚姻の本質について迫り、本題の同性カップルの生活保障の視点で、現状は国家的な制度は存在しないこと、当事者は養子縁組などの自衛手段をとっていることもあるが、いざというときには不確実であることなどから、何らかの形で国家レベルの保障制度が不可欠ではないかとのことでした。

次に自治体のパートナーシップ制度について違いや特徴を学びました。パートナーシップ制度には、東京都渋谷区のように議会の議決を経た「条例」によるものと、東京都世田谷区のように首長の判断による「行政要綱」によるものがあるそうです。今年6月で全国328自治体で導入済みの制度は、大多数が「行政要綱」によるものだということだそうです。制度を使える要件や利用が可能となる様々な行政サービス、宣誓の失効についても学びました。その他に今年の5月からスタートした盛岡市の制度は異性の事実婚カップルも利用が可能で、金沢市の制度も同様であるということでした。このように同性パートナーだけを想定している制度と、異性の事実婚カップルも利用できる制度という違いもありました。

この制度の導入自治体は328自治体で(令和5年6月28日現在)、交付件数は全国で5,171組(令和5年5月31日現在)になりました。2015年(平成27)年に渋谷区と世田谷区が制度をスタートさせてから8年がたち、近年は導入する自治体も急速に増えてきているということです。

次に、酒田市男女共同参画推進センター・ウィズの飯野さんから、酒田市のパートナーシップ宣誓制度の導入までの経緯や背景と制度の目的と内容について説明がありました。第2次酒田市男女共同参画推進計画ウィズプランの基本目標の中で、性的マイノリティへの配慮が位置付けられ、令和3年度からは性の多様性に関する講座を何回か開催したとのことです。また、市議会での質問を受け将来的な制度の導入を検討していくこととしていました。

令和4年度には市民アンケートを実施し、また、高校生と当事者団体との意見交換を経て、多様性を認め合い誰もが暮らしやすいまちの実現を目指して、今年の4月に導入に踏み切ったそうです。酒田市の制度は首長の判断による「行政要綱」によるもので、双方または一方が性的マイノリティであるなどの要件があります。現在までに宣誓された方は2件ということでした。

全国的にパートナーシップ制度の制定に向けた動きが活発化しています。改めて第5次男女共同参画基本計画にあるように、『男女』にとどまらず、年齢も、国籍も、性的指向・性自認(性同一性)に関することも含め、幅広く多様な人々を包摂し、全ての人が幸福を感じられる社会が実現できればいいと強く思いました。

文責:「パートナーシップ制度について学ぼう」 担当 有川富二子